Por Federico Larsen |

(L’Ombelico del Mondo, rebelión)

Problemas en las alturas

La foto la hizo circular la misma oficina de prensa de Angela Merkel. El retrato más evidente de la crisis del multilateralismo actual dio la vuelta al mundo en unos pocos minutos. La canciller alemana aparece de pie, de un lado de la mesa, en un gesto serio, cual maestra frente a una nueva y predecible decepción. A su derecha, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra inglesa Theresa May, y el presidente de la comisión europea Jean-Claude Junker. A su izquierda, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, aparentemente atónito. Del otro lado de la mesa, solo, de brazos cruzados, inmutable, alardeando su irritante seguridad, el presidente norteamericano, Donald Trump.

La postal no podría ser más exacta. Se trataba del primer día de un muy discutido encuentro entre los jefes de Estado y de Gobierno del G7, en Canadá. Durante semanas, los “sherpas” (negociadores de cada gobierno que se aseguran de que todos los acuerdos estén ya cocinados para cuando lleguen los mandatarios para la foto), se habían agarrado de los pelos y habían lanzado a gritos denuncias desesperadas a través de la prensa, en contra del gobierno norteamericano. Es que, aparentemente, y por primera vez desde que existe este tipo de eventos, la delegación de los EEUU habría dinamitado todo tipo de negociación previa, al punto de que unos días antes de la cumbre no se había podido consensuar ni la agenda de debate, ni mucho menos las líneas rectoras del documento final. De hecho, la declaración conjunta que dio a conocer el sábado a la noche el anfitrión canadiense, fue redactada horas antes, en un evidente intento de sacar algo para salvar las apariencias.

Pero el joven y supuestamente capaz Justin Trudeau, durante la conferencia de prensa final de la cumbre, no pudo contener su decepción y metió la pata: “La suba de los aranceles al acero son un insulto a los canadienses”, soltó. Desde su avión presidencial, vía Twitter, y sin pelos en la lengua, Trump dio la orden a sus funcionarios de retirar la firma estadounidense del trabajoso comunicado final del G7, desatando todo tipo de reacciones. Todas las que la foto del día anterior nos permite imaginar.

Y ahora, ¿quién gobierna el mundo?

Está claro que el naufragio del G7 de Charlevoix era más que predecible. El gobierno norteamericano entorpeció las negociaciones previas, anunció que se retiraría antes de tiempo sólo en las horas previas al encuentro, declaró abiertamente que sería necesario el retorno de la Federación Rusa al grupo –expulsada en 2014 tras la anexión de Crimea y fuertemente resistida por los países europeos– y ninguneó todos los reclamos sobre el alza de los aranceles a la importación de acero y aluminio en su país. Es decir, hizo todo lo posible para incomodar y enojar al resto, y, por lo que se vio en fotos y redes sociales, parece haberlo disfrutado.

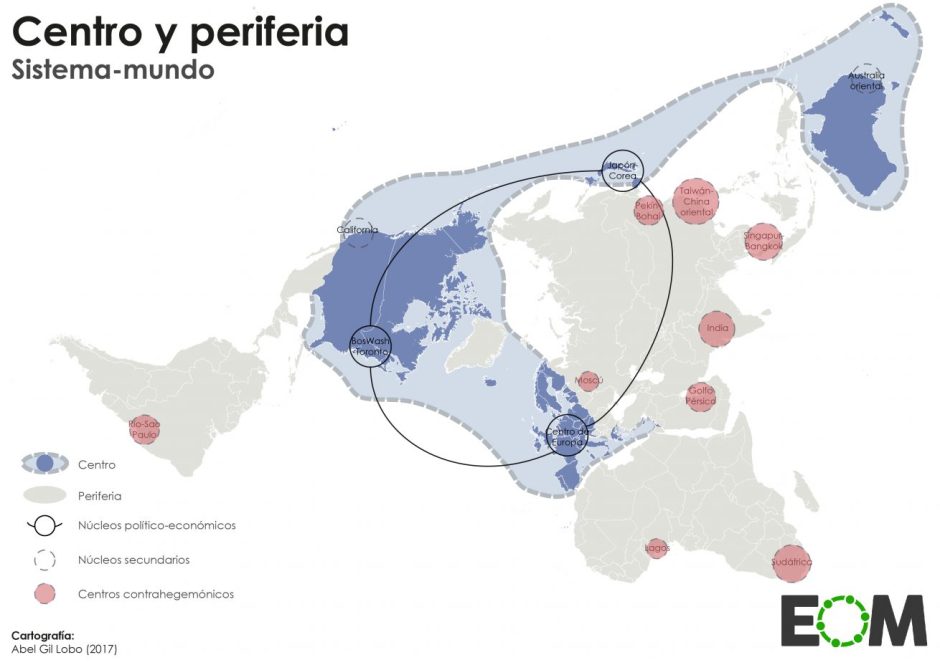

Pero también queda claro el fracaso de este tipo de espacios, nacidos como los encargados de gestionar la llamada “gobernanza global”. Hace ya varios años –aún antes de que Trump llegara a la presidencia de los EEUU– que el G7 y el G20 muestran cierta incapacidad en llegar a un consenso para la reformulación y el gobierno del sistema-mundo actual. Si bien ya han sido reconocidas como las cumbres en las que se discuten los principales problemas que enfrenta la humanidad, no dejan de ser espacios informales cuya naturaleza es exclusivamente política, y por lo tanto quedan expuestos a este tipo de inoperancia ante los desplantes de uno de sus socios. Especialmente si se trata del socio fundador y mayoritario.

Las cumbres de los países más industrializados del mundo surgieron en el marco de la pos Guerra Fría ante la certeza del triunfo del sistema neoliberal y su necesaria expansión hacia el mundo postsoviético. Pero también fue clave la decadencia por inercia de los espacios formales de discusión internacional, como la ONU y otras organizaciones internacionales, evidentemente incapaces de cumplir con los objetivos de paz y prosperidad que se les había encomendado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La responsabilidad de dar un rumbo al desarrollo internacional no podía recaer en aquellos países considerados más desarrollados, en base a la idea imperante de aquellos años –tan cuestionable como peligrosa– según la cual poderío económico y desarrollo son prácticamente sinónimos.

Sin estatuto, sin reglas, sin mecanismos de participación, sin estructura, los siete países –y luego ocho, cuando Vladimir Putin logró la inclusión de Rusia en los despachos de la elite mundial para ser nuevamente excluido más tarde– más industrializados de la tierra asumieron unilateralmente la comandancia del mundo globalizado, estableciendo líneas de acción comunes y marcando al resto del planeta qué es o no deseable en términos de comercio, finanzas, seguridad y medio ambiente. Directrices que luego se fueron concretando en los ámbitos formales de discusión planetaria, como la OMC, la OTAN o los organismos especializados de la familia de las Naciones Unidas.

Las crisis económicas de 1997 primero –en el sudeste asiático– y de 2008 después –en EEUU y Europa– obligaron a las potencias del G8 a ampliar la participación a los países emergentes, en un intento de reforzar la legitimidad del espacio incluyendo voces del mundo periférico. Lo que habían sido reuniones técnicas e informales de los ministros de Finanzas y Economía desde 1998 se convirtieron, con la crisis financiera internacional de principios de los 2000, en espacio de discusión ampliado de las –supuestas– 20 economías más desarrolladas del mundo, el G20. El objetivo seguía siendo el mismo. Consensuar líneas de acción común. Pero esta vez la política de los países centrales podía contar con la anuencia de los presidentes de algunos de los periféricos, extasiados con haber llegado a la cumbre de la política mundial.

Sin embargo, lo que había surgido como la promesa de reforma del desigual sistema financiero internacional se reveló rápidamente en la reafirmación de las asimetrías existentes. Las cumbres de alto nivel del G20 se habían inaugurado con el compromiso de ampliar la participación de los países periféricos en la gobernanza de la economía-mundo, la lucha a la especulación y los paraísos fiscales, el trabajo mancomunado para enfrentar las crisis económicas que en cualquier parte del sistema apareciesen, la reforma de los organismos internacionales de crédito para que los países periféricos pudieran tener mayor peso e intervención en la economía internacional. Casi nada de eso se cumplió.

Un caso paradigmático es el de los países latinoamericanos. En el G20, América Latina está representada por México –alineado abiertamente con los EEUU–, Brasil y Argentina. Estos últimos representaron durante la primera década del siglo dos países en ascenso con propuestas claras de reforma del sistema económico global en un sentido más progresista. En el continente, instancias como la Unasur y, especialmente, el Banco del Sur, se habían erigido como alternativa solidaria y regional al sistema económico imperante. Sin embargo, todas las propuestas latinoamericanas para reformar el sistema financiero mundial y la supuesta combatividad de sus representantes se amansaron rápidamente ante la promesa de aumentar las cuotas de participación de Brasil y Argentina en el FMI y en el Banco Mundial.

Abajo de la cumbre

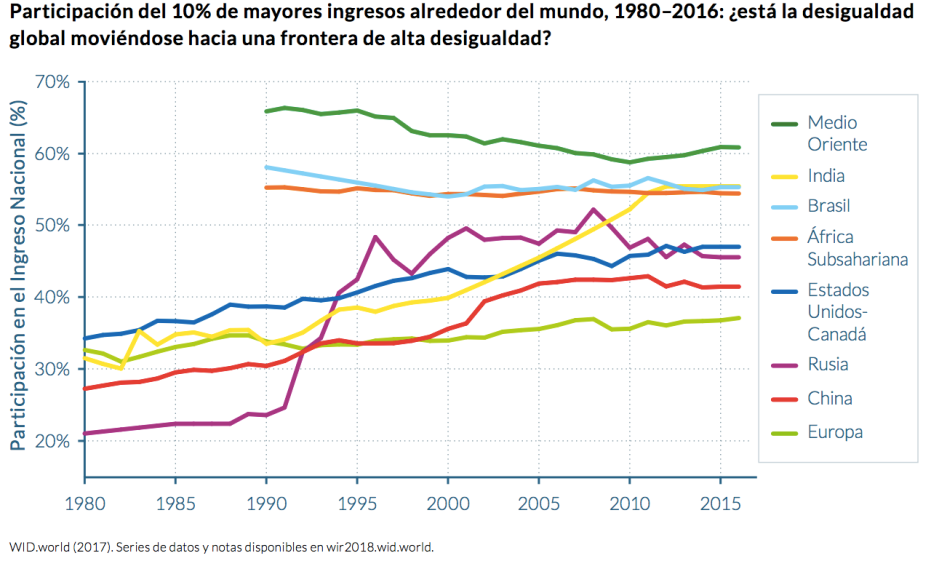

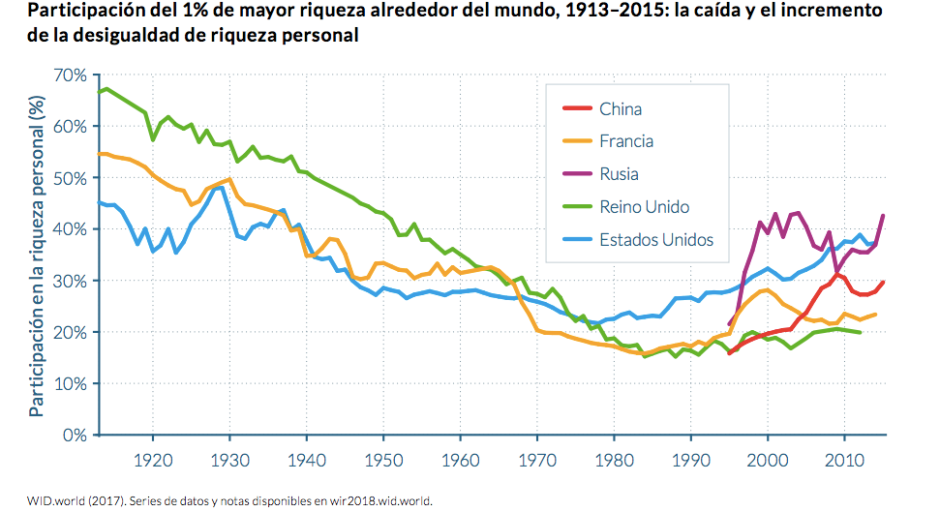

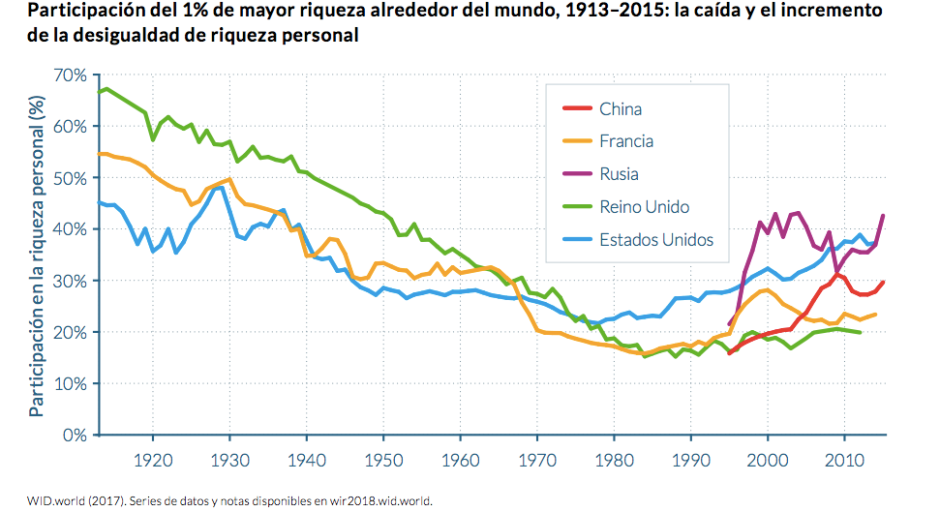

La reafirmación del statu quo, a pesar de las promesas, se puede ver en los datos acerca de la distribución de la riqueza a nivel mundial. Según el Informe Sobre la Desigualdad Global 2018 del World Inequality Database, la participación del 10% más rico de la población mundial en la producción de riqueza no ha parado de crecer en los últimos 20 años, especialmente en el mundo periférico.

Es decir, existen pequeños sectores que concentran la riqueza global, como siempre ha sucedido, pero que han aumentado su apropiación de manera inédita desde la consolidación del actual sistema-mundo y su forma de gobernanza global. La economía-mundo inaugurada a partir de los años ‘90 ha revertido una tendencia que se mantuvo durante casi todo el siglo XX: que el 1% más rico del planeta fuese disminuyendo paulatinamente su participación en la acumulación de riqueza global.

Esto se ha logrado especialmente a través de aquellas directrices que los países centrales han establecido para el resto del mundo: libre circulación de mercancías (pero no de personas), achicamiento de la participación estatal y de las barreras arancelarias y para-arancelarias al comercio, expansión del sistema financiero a regiones cada vez más periféricas del sistema. Estas acciones permitirían, a su vez, como consecuencia natural o efecto secundario, la expansión de servicios e instituciones necesarios para el avance del “desarrollo”: vías de comunicación, puertos, infraestructura, derechos, telecomunicaciones, etc.

Lo curioso de la situación actual de la gobernanza global es que su declino y crisis no están dados por la constatación de que este efecto de “derrame” de la prosperidad jamás se ha concretado, sino que su principal riesgo parece circunscribirse al equilibrio en el sistema de intercambio entre países centrales y su capacidad de hegemonizar el sistema en sí. Se ha querido instalar en los últimos meses una profunda ruptura dada por la dicotomía entre librecambismo neoliberal y conservadurismo proteccionista. Esto quizás pueda reflejar lo que sucede en la cumbre, en los espacios de decisión del G7, pero evidentemente se convierte en una disputa nimia al analizar al sistema-mundo en su conjunto.

Existe, sin embargo, un efecto que ha tomado un inusitado protagonismo en los últimos años y que está teniendo un efecto cada vez más determinante en este tipo de espacios de decisión. Se trata de un proceso muy complejo, que tiene explicaciones económicas, sociales y políticas muy profundas, pero que se puede resumir en el renovado protagonismo de una derecha “popular” en la oposición al sistema generado por el librecambio neoliberal. Movimientos “soberanistas”, nacionalistas, xenófobos, neo-fascistas, malamente apilados dentro de la inmensa categoría de populistas, se convirtieron en opciones concretas de poder en los países potencia, poniendo en entredicho la hegemonía construida en 30 años de neoliberalismo. Lo sucedido en los últimos tres años en Inglaterra, Hungría, Polonia, EEUU y, recientemente, en Italia, ha demostrado que ciertos cambios políticos domésticos pueden poner en peligro un determinado equilibrio internacional.

A pesar de las particularidades locales, la raíz que acomuna el accionar de este tipo de movimientos en el ámbito de las relaciones internacionales es siempre la misma: la determinación a rechazar las limitaciones a la soberanía nacional por parte de cualquier tipo de organización, tratado o acuerdo, y el sobredimensionamiento del “interés nacional” en las negociaciones con otros actores internacionales. Es decir, que el proceso de institucionalización de la sociedad internacional, abierto en la segunda mitad del siglo XX y que entró en crisis con la multiplicación de cumbres informales en su liderazgo, se enfrenta hoy al intento de retornar a un mundo donde el interés doméstico determina la relación entre los Estados y la ley del más fuerte dirime las diferencias. Eso es lo que revela la cara de Trump en la foto del pasado fin de semana.

Lo sucedido en Canadá, más que a las excentricidades antipáticas de un mandatario poco ortodoxo, responde al crecimiento político y a nivel global de los tradicionales detractores del sistema de acumulación capitalista de los últimos decenios. Un sector que no se mueve –ni siquiera en su faceta más retórica– por solidaridad o rechazo a las injusticias, sino por miedo a que sus intereses sean afectados o a perder sus privilegios. Incluso cuando esos privilegios sean derechos básicos de ciudadanía supuestamente amenazados por el extranjero.

La contienda está entonces planteada entre un sector que defiende el sistema que en pocas décadas multiplicó la desigualdad a nivel global (claramente hegemónico) y aquél que desea defender nada más que los intereses propios de casta, nación, clase, raza, “civilización”… Una dicotomía que desde una perspectiva crítica resulta engañosa, por no decir falsa, al no presentar ninguna alternativa al modelo de desigualdad y exclusión por fuera de las economías centrales del sistema. Los llamados que desde América Latina se hicieron en la última década para “retomar el espíritu de Bandung” –en referencia a la cumbre que dio vida a lo que luego fue el Movimiento de Países No Alineados representante del mundo periférico en las grandes organizaciones internacionales– quedaron sin respuesta y cada vez más débiles. Más aún ante el avance de los sectores vinculados al librecambismo liberal en el sur del mundo, mientras en el norte se multiplica el conservadurismo soberanista y en ninguno de los dos parecería fortalecerse una clara alternativa.