Foto: Colectivoeconomico

Considerando que el 99 por ciento de la población mundial no puede generar un nivel de riqueza y consumo como el que caracteriza al 1 por ciento más rico del planeta, es necesario pensar en alternativas de solución sostenibles, sostiene Antonio Peña Jumpa, luego de analizar un reciente informe sobre la desigualdad elaborado por la organización internacional Oxfam.

"(...) es indispensable que la extrema desigualdad económica se detenga. Es necesario abordar sus causas desde una perspectiva social y de justicia climática" indica el docente de la Universidad Católica del Perú.

"Una alternativa de solución es la rotación equitativa del capital y sus beneficios en el conjunto de personas que habita el planeta (...). Otra alternativa es la sustitución del capital como eje o motor de la economía mundial, por otro elemento o concepto como el trabajo, el prestigio o la solidaridad." concluye.

El informe “

Una economía al servicio del 1%” difundido el 18 de enero ha sido criticado por el diario El Comercio en su

editorial del 24 de enero, dando lugar a una serie de reflexiones sobre la necesidad de "superar el paradigma del desarrollo económico basado en la idea del crecimiento perpetuo de la economía de un país y del mundo" apunta Peña Jumpa.

A continuación el artículo de Antonio Peña Jumpa:

Vulnerabilidad económica y desastre global: Cómo la desigualdad económica tiene efectos en la justicia climática

Por Antonio Peña Jumpa*

31 de enero, 2016.- ¿Tiene la desigualdad económica mundial efectos en el cambio climático global? ¿Son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para enfrentar la desigualdad económica y evitar la catástrofe climática que nos envuelve? ¿Está relacionada la desigualdad económica mundial con la justicia o injusticia climática?

Las anteriores preguntas surgen como reflexión tras la lectura del último informe temático de la Organización No Gubernamental (ONG) internacional OXFAM denominado “Una economía al servicio del 1%” (18 de enero de 2016), contrastada o criticada en la editorial de un diario de circulación nacional en el Perú (El Comercio del 24 de enero de 2016).

Si bien el informe y la crítica no tratan el tema del cambio climático, y menos de la justicia o injusticia climática, creemos que sus contenidos están muy bien relacionados con dicho tema.

Veamos a continuación la presentación del problema sobre la desigualdad económica descrita por OXFAM y criticada en la editorial del diario El Comercio, para luego absolver las preguntas relacionadas con la justicia climática.

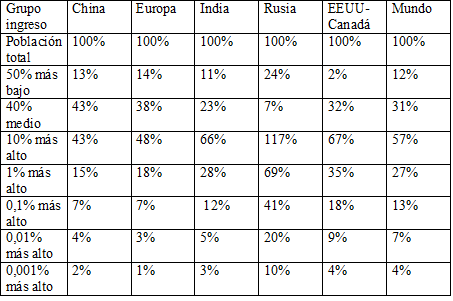

El informe temático de OXFAM, basado en información cuantitativa de la entidad financiera Credit Suisse y otras entidades internacionales, denuncia lo siguiente:

“La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos 7,6 billones de dólares. Para combatir con éxito la pobreza es ineludible hacer frente a la crisis de desigualdad” (Resumen inicial del informe, ibídem).

Además OXFAM suma como datos específicos los siguientes:

- “En 2015, solo 62 personas poseían la misma riqueza que 3,600 millones [de personas] (la mitad más pobres de la humanidad). (…) en 2010 eran 388 personas.

- “La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en 45% en apenas 5 años, algo más de medio billón de dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares.

- “Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo período, un desplome del 38%”

(OXFAM, ibid).

Frente a los datos presentados, la editorial del diario El Comercio asume una posición crítica, aunque simplemente argumentativa. Sus autores no cuestionan las cifras del informe de OXFAM, aunque asumen otra interpretación frente a la desigualdad y la pobreza considerando que son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para reducir la pobreza. Una parte del texto editorial que resume esta interpretación es la siguiente:

“La idea de que la riqueza es un pastel ya dado y solo hace falta repartir en porciones ‘justas’ entre los miembros de una sociedad no ha hecho sino llevar a ciertos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) a conclusiones equivocadas. El problema, por supuesto, es que aquellos que conceptúan la desigualdad como el principal catalizador de la pobreza suelen partir de la premisa de que la riqueza de unos es, necesariamente, consecuencia de la pobreza de otros.

(….)

“No es el caso, sin embargo, que la nueva riqueza haya ido a parar a los bolsillos de quienes ya eran los más pudientes, ni mucho menos que [aquella] pueda ser ‘absorbida’, como arguye el estudio [de la ONG OXFAM]. El capital, a fin de cuentas, no es una cantidad fija que pasa de mano en mano sino, por el contrario, es dinámico, por lo que el mercado premia a los emprendimientos y la creatividad de quienes permiten agrandar el pastel.

“Mark Zuckerberg, por ejemplo, es una de las personas más ricas del planeta y el artífice de un proyecto de acogida mundial: Facebook, cuyo valor hace poco más de una década era inexistente….” (El Comercio, ibid).

El texto citado de la editorial del diario El Comercio muestra una interpretación diferente del concepto de riqueza en la humanidad, y del origen y desarrollo del capital y la pobreza, pero no demuestra alguna diferencia respecto a los datos presentados por el informe de OXFAM.

En ella se suma como argumento que la pobreza no es producto de la desigualdad económica, por lo que sus autores descartan que los no ricos o pobres de hoy, en términos de OXFAM el 99% de la población mundial, sean la consecuencia del acrecentamiento de la riqueza de los ricos también de hoy, en términos de OXFAM el 1% de la población mundial.

Para ello, resaltan que el capital es tan dinámico que a través de los emprendimientos y la creatividad puede generarse más capital o riqueza y nuevos ricos.

Más allá de la discusión que podamos tener sobre la interpretación de las causas y desarrollo de la desigualdad económica y la pobreza del mundo, incluyendo al Perú, importa resaltar, como reconoce el mismo diario, que tal desigualdad extrema existe.

Los datos citados por OXFAM son contundentes y nos conducen a debates y a nuevas formas de interpretación para entender sus retos o gravedad.

En tal sentido, nos proponemos relacionar dichos conceptos y datos con el tema del cambio climático y, específicamente, con el tema de la justicia climática. Retomemos nuestras preguntas iniciales.

1. ¿Tiene la desigualdad económica mundial efectos en el cambio climático global?

La desigualdad económica sí tiene efectos en el cambio climático. Esta afirmación se fundamenta en una simple razón: la desigualdad económica está basada, dentro de una economía de mercado u otra similar, en la acumulación de capital, y al depender ésta del consumo masivo en la población produce inevitablemente efectos en nuestro medio ambiente.

Esto significa que el deseo de acumulación o enriquecimiento de los más ricos en el mundo está relacionado con el consumo excesivo en la población y con ello con la afectación de nuestro ambiente climático.

Por el deseo de acumular se conquistan nuevos espacios territoriales de consumidores, se explotan los recursos naturales y se industrializan éstos para el consumo mundial, favoreciendo a los dueños del capital que son particularmente el 1% de la población mundial.

Esta conquista, explotación e industrialización tiene en su naturaleza la puesta en funcionamiento de muchos vehículos, maquinarias, explosivos y energía o combustible para conseguir productos o servicios que son consumidos masivamente.

Es a través de esta puesta en funcionamiento y consumo que se producen ingentes cantidades de desechos y, sobretodo, crecientes cantidades de dióxido de carbono.

En los desechos y la abundancia de dióxido de carbono se encuentra la base de la contaminación ambiental, pero sobretodo el origen del calentamiento global y el cambio climático global.

2. ¿Son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para enfrentar la desigualdad económica y evitar la catástrofe climática que nos envuelve?

Las libertades económicas son un componente de la economía de mercado. Sin embargo, si las libertades económicas se aplican por el ser humano sin un mínimo de planificación o programación o regulación, devienen en generadoras de mayor desigualdad y, consecuentemente, de catástrofe climática.

Esto se explica por la siguiente razón: quien tiene capital busca multiplicar este capital y para ello tiene las condiciones en una sociedad con economía de mercado capitalista o similar de conseguir fácilmente dicha multiplicación.

Los inversionistas que llegan a países como el Perú vienen convencidos que por un dólar que inviertan conseguirán más de un dólar de retorno. Muchas veces el retorno es 2 o 3 dólares, y otras veces de hasta 10 o 20 dólares anuales.

El retorno de capital invertido dependerá ciertamente de muchos factores: la oportunidad del negocio, la innovación o creatividad, pero también de la corrupción.

Los inversionistas extranjeros o nacionales nunca actúan por solidaridad o sentido social en sus negocios, siempre lo hacen por ganancias (acumulación).

Si las libertades económicas permiten la acumulación sin límites, generan mayor desigualdad y, en consecuencia, mayor calentamiento y cambio climático.

Con estas libertades económicas es que se conquista, explota e industrializa las economías de un lugar determinado, se pone en funcionamiento un sistema de consumo masivo, y se produce ingente cantidad de desechos y dióxido de carbono que termina en el calentamiento global y el cambio climático.

Es excepcional que una persona por su emprendimiento y creatividad, como es el caso del creador del Facebook, aparezca como un nuevo actor económico rico.

En el mercado de capitales, y más aún con libertades económicas sin control o poco reguladas, lo común o normal es que los capitalistas ricos ya constituidos sean los que sigan acumulando capital y reproduzcan condiciones de desigualdad con los efectos antes comentados.

3. ¿Está relacionada la desigualdad económica mundial con la justicia o injusticia climática?

La relación entre desigualdad económica y justicia climática es evidente a partir de las respuestas previas y de la siguiente apreciación geográfica: el 1% de la población mundial identificada como más rica o titulares del mayor capital vive en aquellas ciudades y países que más dióxido de carbono producen.

Son ellos, con sus respectivas redes familiares o amicales, los mayores consumidores del confort en viviendas, vestidos, alimentos, transporte y servicios públicos y privados, que producen la mayor emisión de dióxido de carbono.

Al concentrarse la producción del dióxido de carbono en aquellas ciudades y países donde habitan los más ricos al lado de quienes les rodean y ansían ser como ellos, es que se manifiesta la injusticia climática.

Desde aquellos lugares deviene la desigualdad económica del mundo y de cada país, y desde esta desigualdad se reproducen las causas generadoras de contaminación ambiental y el calentamiento global, y con esto las desigualdades climáticas o injusticia climática.

Los que menos contaminan no solo pertenecen al grupo de la población con menos ingresos (el 99% de la población mundial), sino que además sufren los mismos o mayores efectos del cambio climático ocasionados por quienes viven en mejores condiciones económicas o son identificados como los más ricos del mundo (el 1% de la población mundial).

Pero, además, la relación entre desigualdad económica y justicia o injusticia climática tiene en su base una gran contradicción sin solución desde un punto de vista económico.

De un lado, el 1% de la población mundial, identificado como ricos por OXFAM, explota y consume para su beneficio los mayores recursos naturales y procesados de nuestro planeta.

Este beneficio incluye paralelamente la producción de desechos y emisión de gases con efecto invernadero desde los lugares que habitan.

De otro lado, el 99% de la población mundial, identificada como pobre o no rica por OXFAM, está excluida de este nivel de beneficios y, paralelamente también, de la producción de desechos y gases.

Frente a ello, la solución económica simple, que incluso puede leerse tras la editorial del diario El Comercio, es que ese 99% de la población mundial acceda, con creatividad, innovación y otros medios que acrecienten la riqueza económica, al mismo nivel de explotación, consumo y beneficio del 1% rico en la población. Sin embargo, esta solución es falsa, por su imposibilidad física y social.

Como se ha expuesto y comprobado en diferentes foros del mundo, es imposible que el conjunto de la población mundial tengamos el nivel de consumo y beneficios de quienes mejor viven y que, recíprocamente, más contaminan nuestro planeta.

Si el 99% de la población mundial identificada como no rica o pobre accede a los niveles de acumulación, confort y consumo del 1% de la población identificada como rica, paralelamente ocasionaría un incremento proporcional en desechos y gases con efectos invernadero.

El resultado sería un rápido calentamiento global, con cambios climáticos abruptos, la destrucción de nuestros ecosistemas, y desastres globales. En suma, destruiríamos nuestro hábitat en la Tierra.

¿Qué hacer?

Tomando conocimiento que el 99% de la población mundial no puede generar un nivel de riqueza y consumo como el que caracteriza al 1% más rico de nuestro planeta, es necesario pensar en alternativas de solución sostenibles.

De ahí que, a la fecha, solo podamos afirmar, coincidiendo con el informe de OXFAM que es indispensable que la extrema desigualdad económica se detenga. Es necesario abordar sus causas desde una perspectiva social y de justicia climática.

Una alternativa de solución es la rotación equitativa del capital y sus beneficios en el conjunto de personas que habita el planeta, entendiendo que el capital es dinámico y que todas las personas tienen derecho al uso, gestión y disfrute del mismo.

Otra alternativa es la sustitución del capital como eje o motor de la economía mundial, por otro elemento o concepto como el trabajo, el prestigio o la solidaridad.

Estas sugerencias tienen tras de sí el paradigma del desarrollo humano sostenible basado en el bienestar de las personas y sus comunidades.

Se busca superar el paradigma del desarrollo económico basado en la idea del crecimiento perpetuo de la economía de un país y del mundo.

Sin embargo, no dejemos de considerar que se tratan de ideas pendientes de desarrollar y experimentar.

Aunque hay grupos sociales que históricamente han vivido bajo acciones de desarrollo humano sostenible, como es el caso de las comunidades originarias del mundo, es un reto adaptar estas acciones al conjunto de la humanidad.

Pero, si no es posible que la población mundial, particularmente el 1% identificado como el más rico de la población, comprenda las limitaciones que produce el actual contexto de extrema desigualdad y la necesidad de contrarrestarlas con alternativas diferentes, cabe recurrir a la antigua receta de aplicar medidas tributarias.

Solo que esta vez se aplicarían estas medidas tributarias en forma local y global al mismo tiempo, con el consenso, apoyo y la coerción mundial.

----

*Antonio Peña Jumpa es docente del Departamento de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). Ph.D en Leyes por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

A. Sánchez Moreno@alejandrosanmo

A. Sánchez Moreno@alejandrosanmo